きょうの見どころ2つ目は、むしろこちらがメインともいえる「JR四国が導入した『客室乗務員』によるドア扱い」です。(

客室乗務員のブログ)

現在、JR各社それぞれが、車掌ではない「客室乗務員」を列車に乗せています。

車内販売会社が担当するJR東日本とJR東海はもちろん、JR北海道、JR西日本、JR九州の社員(契約社員)である客室乗務員も、車掌に相当する業務は車内改札や旅客案内に限られています。

そこへ、JR四国が去年(2010年)3月のダイヤ改正から、「ドア開閉」「ホーム確認」もこなす「客室乗務員」を「車掌に代えて」導入すると発表したのです。(

プレスリリース)……これは私にとって衝撃的な大ニュースした。

JR九州にも、車掌が乗っていなくて運転士と客室乗務員しか乗務員がいない列車はありますが、運転上は「ワンマン運転」に該当して(特急列車でも)先頭に「ワンマン」表示を出してドアは運転士が操作します。

(写真は2006年6月に乗った「九州横断特急」)

なぜなら、国土交通省の「

鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第十条に

2 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。

>必要な適正(略)を保有していること

>必要な適正(略)を保有していること

>必要な適正(略)を保有していること

とあるからです。

「必要な適正」の詳細は、国土交通省の課長通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付 国鉄技164号)第十条が定めていて、それなりのハードルを要求しています。

白い文字で引用しておきますので、そこまで関心がある人は反転させて読んで下さい。

(機種依存文字(丸囲み文字)は丸を取っておきます)

(以下引用)

(2)適正の確認について

1 身体機能検査及び精神機能検査の2種類を実施すること。

2 身体機能検査については、視機能、聴力、疾病、身体機能等の状態を各職種に応じて1年に1回以上行い、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめること。

3 精神機能検査については、作業素質検査(クレペリン検査)、照合、置換、分割、推理検査、反応速度検査、注意配分検査等の中から各職種に応じて勘案した検査を3年に1回以上行い、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめること。この場合において、作業素質検査は必ず行うこと。

(引用ここまで)

……つまり「車掌」と「客室乗務員」の違いは、この適性検査が必要か否か、さらに言い換えれば、「運転に直接関係する作業」をするのかしないのか、ということになります。

運転に直接関係しない作業であれば、誰でも就くことができます。

これまでのJR各社の先例から察するに、ドアの開閉は「運転に直接関係する作業」だったのでしょう。

確かに、旧国鉄以来、電車列車の出発合図は「知らせ灯式」(ドアがすべて閉じると運転席のランプが点くのでそれが合図)でしたから、列車のドアを閉めることは「鉄道信号」としての「合図」を表示することを意味しました。

(上記の省令第二条の十六で、「鉄道信号」は「信号、合図及び標識」と定義されています)

……これでは客室乗務員がドアを扱うわけにはいきません。

ところがこの点は、JR東日本以外のJR各社で出発合図がブザー式に変わり、ドアを閉める行為そのものは特に「合図」としての意味を持たなくなりました。(推測)

ここで(推測)としたのは、都営地下鉄が「知らせ燈の点燈及び車内ブザーの適度音1声」と定めていた例があり、部外者の立場で観察しているだけでは区別がつかないからです。これだと閉扉操作も合図に含まれることになりますが、ひとまずここはウィキペディアの「車掌による出発合図」にある通り「ブザー式」である前提で話を進めます。(都交通局の運転取扱心得はかつて都の例規集に掲載されていた)

しかし、客室乗務員がドアを閉めたら、運転士はどのタイミングで列車を出発させるのでしょうか? 客室乗務員は「鉄道信号」としての「合図」を出すことはできないのです。

前置きが長くなりましたが、これをこの目で確かめたい……というのがポイントでした。

運よく、岡山駅9:32発の高松ゆき快速「マリンライナー17号」で、岡山から乗務してきたJR西日本の車掌・車掌見習さんと児島駅で交代したJR四国の乗務員が、まさに「客室乗務員」さんでした!

見てみると、なんのことはない「小田急方式」(と私が勝手に呼んでいる)で、

・ホームに立ったまま旅客の乗降終了を確かめて、スイッチ操作で客室の乗降ドアを閉める

・電車に乗り込んで乗務員室のドアを閉め、窓から顔を出す「亀の子」の体勢をとる

・ブザー「・・」を鳴らすと電車が動き出す

・ホーム末端まで顔を出している

このとき、ホーム末端までの「ホーム確認」中に手がどこにあったのか、これを見そびれたのが非常に悔やまれます! 車掌用ブレーキに手をかけていたのか、ブザーに手をかけていたのか、それとも何にも手を添えずに握り棒でも持っていたのか、、、

児島駅を発車して車内巡回にはいった客室乗務員さん(女性)の足元を見ると、ヒールつきの靴です。……つまり、事故発生時に二重事故防止のため発生箇所へ向かってくる別の列車を停止させる(ときには線路の砂利の上を走って知らせに行く)ことは、彼女の業務ではないのです。

それにしてもブザー合図「・・」は何なのか……という疑問を持ちつつ、坂出駅で電車を乗り継ぎました。

乗り継いだ電車には「車掌」が乗っていて、出発時のブザー合図は「―」です。

やはり客室乗務員の「・・」は意味が違うのです。

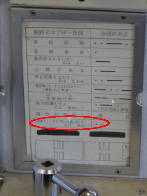

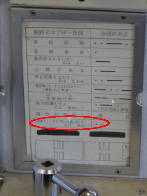

あとで乗務員室に掲示されていたブザー合図一覧が目に入ってようやく納得です。……それによると

車掌スイッチを「閉じ位置」にせよ 又は した ・・

ははぁ……なるほど〜、これはJR四国の担当者は考えましたねぇ。。。

これはもともと、折り返し駅で客室ドアを閉めずに折り返す場面でみられる、「車両整備のための」合図で、運転に直接関係する「鉄道信号」としての「合図」ではありません。

これを流用して、客室乗務員は運転士へ「車掌スイッチ(=客室ドアの開閉スイッチ)を『閉じ位置』にした」と言っているだけだ、「鉄道信号」にあたる「出発合図」ではない、という理屈が成り立つのですね。(客室乗務員には、車掌スイッチを扱った直後ではなく、自分が確実に電車に乗ってから合図を送るよう指導しておけばよいでしょう)

そんなもん、ドアが閉じれば運転席にランプが点くので、「・・」の合図を送るまでもなく明らかなことですから、これはおそらくJR四国と国土交通省でかなりやりあったのではないでしょうか。(推測)

そして客室乗務員による「ホーム確認」は何を意味するのか、「ホーム確認」中の客室乗務員の手はどこにあったのか……これは非常に気になるところです。(本当に四国まで出かけてどこ見てたんだ自分は!)

しかし、いまどき駅や踏切の非常ボタンは誰でも押せるのと同じで、客室乗務員が異常を発見したら何らかの手段(ブザーなど)で運転士に知らせて列車を止めてもらうなり自分でブレーキを操作して止めてもよいのかもしれません。(推測)

……んー、やはり、客室乗務員はブザーに手を添えていたのか、ブレーキに手を添えていたのか、、、見ておくべきだった、、、

ちなみに「車掌」でもブレーキではなくブザーに手を添えて状態看視をしている例はあります。(名古屋市営地下鉄など)

8月にJR四国が第4期の客室乗務員募集をしていて、

ウェブページ(←9/16現在リンク切れ)に業務の内容が写真つきでかなり詳しく出てたんだけど……もう消えてるっ!

別項にまとめますが、伊予鉄道の郊外電車線に乗って乗務員さんの仕事ぶりを見ていると、「いまどきこんなのありか!」と思う作業の連続です。

別項にまとめますが、伊予鉄道の郊外電車線に乗って乗務員さんの仕事ぶりを見ていると、「いまどきこんなのありか!」と思う作業の連続です。 運転に関する業務や設備が前時代的にすら見える場面が多数あるのに、営業面でこれほど先進的な取り組みをしているこのギャップが、その方面のマニアである自分には軽い衝撃でした。

運転に関する業務や設備が前時代的にすら見える場面が多数あるのに、営業面でこれほど先進的な取り組みをしているこのギャップが、その方面のマニアである自分には軽い衝撃でした。 中学・高校の頃にJR線の乗りつぶしをしていた頃は、行き止まり駅に来ると折り返しの列車ですぐに引き返していたものです。

中学・高校の頃にJR線の乗りつぶしをしていた頃は、行き止まり駅に来ると折り返しの列車ですぐに引き返していたものです。 離島への船が出るこの高浜港のほか、600mほど北に本州・九州への船が出る松山観光港があり、この駅は乗り継ぎ客で賑わうことがあるのかどうか。

離島への船が出るこの高浜港のほか、600mほど北に本州・九州への船が出る松山観光港があり、この駅は乗り継ぎ客で賑わうことがあるのかどうか。 20分後にやってきた電車に乗って、引き返します。

20分後にやってきた電車に乗って、引き返します。 伊予鉄道にはICカード乗車券「ICい〜カード」があり、ICカードで乗ると運賃1割引(10円未満四捨五入)、記名式ICカードならデポジット500円不要、という他のICカード乗車券にはない特徴があります。

伊予鉄道にはICカード乗車券「ICい〜カード」があり、ICカードで乗ると運賃1割引(10円未満四捨五入)、記名式ICカードならデポジット500円不要、という他のICカード乗車券にはない特徴があります。 古町駅は着いてみればコンビニ「い〜ショップ」(ヤマザキショップ)併設で、駅の営業窓口はなく、記名式ICい〜カードはコンビニレジの一角で受付・発売でした。

古町駅は着いてみればコンビニ「い〜ショップ」(ヤマザキショップ)併設で、駅の営業窓口はなく、記名式ICい〜カードはコンビニレジの一角で受付・発売でした。 高浜駅では4種類のICい〜カードを取り扱っているので、古町駅から無札で乗って車掌さんからキップを買い、これは降りるとき記念にもらってコレクションにし、高浜駅で観光用図柄のICい〜カードを購入する、という方法もあったか……高浜までの運賃は350円でIC割引320円だけど30円だったら、といまさら思ってもしょうがないです。

高浜駅では4種類のICい〜カードを取り扱っているので、古町駅から無札で乗って車掌さんからキップを買い、これは降りるとき記念にもらってコレクションにし、高浜駅で観光用図柄のICい〜カードを購入する、という方法もあったか……高浜までの運賃は350円でIC割引320円だけど30円だったら、といまさら思ってもしょうがないです。 大阪、姫路と電車を乗り継いで、岡山から瀬戸大橋線へ。

大阪、姫路と電車を乗り継いで、岡山から瀬戸大橋線へ。 坂出で乗り継いだ観音寺行きは121系電車。……旧国鉄が1987年3月のダイヤ改正で“JR四国への置き土産”的に製造・投入した(JR発足は1987年4月)ような電車です。

坂出で乗り継いだ観音寺行きは121系電車。……旧国鉄が1987年3月のダイヤ改正で“JR四国への置き土産”的に製造・投入した(JR発足は1987年4月)ような電車です。 観音寺(かん「お」んじ)で乗り継いだ松山行きは7000系電車。

観音寺(かん「お」んじ)で乗り継いだ松山行きは7000系電車。 「旅行といえばボックスシート」という向きもあるようですが、一人旅だとロングシートも悪くないと思っています。

「旅行といえばボックスシート」という向きもあるようですが、一人旅だとロングシートも悪くないと思っています。 JR坂出駅にあるパン屋「ウィリーウィンキー」でアンパンマンとその仲間達が売られていたので、思わず買ってしまいました。(各200円)

JR坂出駅にあるパン屋「ウィリーウィンキー」でアンパンマンとその仲間達が売られていたので、思わず買ってしまいました。(各200円) いや〜、しかしそれにしても公式にアンパンマンの顔を本当に食べられる日が来るとは〜。

いや〜、しかしそれにしても公式にアンパンマンの顔を本当に食べられる日が来るとは〜。 JR九州にも、車掌が乗っていなくて運転士と客室乗務員しか乗務員がいない列車はありますが、運転上は「ワンマン運転」に該当して(特急列車でも)先頭に「ワンマン」表示を出してドアは運転士が操作します。

JR九州にも、車掌が乗っていなくて運転士と客室乗務員しか乗務員がいない列車はありますが、運転上は「ワンマン運転」に該当して(特急列車でも)先頭に「ワンマン」表示を出してドアは運転士が操作します。 運よく、岡山駅9:32発の高松ゆき快速「マリンライナー17号」で、岡山から乗務してきたJR西日本の車掌・車掌見習さんと児島駅で交代したJR四国の乗務員が、まさに「客室乗務員」さんでした!

運よく、岡山駅9:32発の高松ゆき快速「マリンライナー17号」で、岡山から乗務してきたJR西日本の車掌・車掌見習さんと児島駅で交代したJR四国の乗務員が、まさに「客室乗務員」さんでした! あとで乗務員室に掲示されていたブザー合図一覧が目に入ってようやく納得です。……それによると

あとで乗務員室に掲示されていたブザー合図一覧が目に入ってようやく納得です。……それによると 今回の旅行で押さえたい最大の「見どころ」は二つです。

今回の旅行で押さえたい最大の「見どころ」は二つです。 「青春18きっぷ」が3日分あまったので、また西のほうへ出かけよう……と思ったのですが、臨時の夜行列車「ムーンライトながら」号は東京駅発9月3日までです。

「青春18きっぷ」が3日分あまったので、また西のほうへ出かけよう……と思ったのですが、臨時の夜行列車「ムーンライトながら」号は東京駅発9月3日までです。 4列シートと聞いて、貸切バスタイプの車両がくるのかと思いきや、冒頭の写真のように専用車で、シートピッチも3列夜行バス並みに確保されています。

4列シートと聞いて、貸切バスタイプの車両がくるのかと思いきや、冒頭の写真のように専用車で、シートピッチも3列夜行バス並みに確保されています。 リクライニングは、JR東日本の新幹線「MAX」の普通車1階席並みに倒れます。

リクライニングは、JR東日本の新幹線「MAX」の普通車1階席並みに倒れます。 個人旅行をするのにこんなのを作るなんて、たぶん初めてじゃないでしょうか。

個人旅行をするのにこんなのを作るなんて、たぶん初めてじゃないでしょうか。 きょうの朝ごはん

きょうの朝ごはん きょうの昼ごはん

きょうの昼ごはん きょうの夕ごはん

きょうの夕ごはん