マイルの不勉強(3)

2009.10.31 Saturday | よんなん的日常

7月に書いたエールフランスのマイル「フライング・ブルー」ですが、期限が来年5月で切れる前にスカイチームのどこかの航空会社で旅行して期限を延ばそうと思ったんです。

香港には、Suicaよりも早く普及したICカード乗車券+電子マネー「オクトパス(八達通)」というカードがあって、一度使ってみたいとは前から考えていたので、ノースウエストで香港へ行ってくればちょうどいいよね、と。

11月の勤務が先日指定され、11月25日が泊まり勤務明けであることが判明。

26〜28日は3連休なのが9月末の時点で分かっていたので、25日夕方発のノースウエスト便で飛べば3泊4日(現地実質2日)の旅行ができます。

……で、さっそくノースウエスト航空利用確定の香港ツアーを扱っている旅行会社へ問い合わせると、あいにく満席+全日空利用のパックなら空席あり、という返事でした。。。orz

香港へ行きたい、というのはついでで、マイルの期限を延ばしたいのが主目的、という本末転倒な動機の旅行ですから、全日空じゃ意味ないんです!

キャンセル料を覚悟で3連休が判明した時点で申し込んでしまえばよかったのか。。。

ふと、先日「フライング・ブルー」から、足りないマイルは購入できます、しかも今なら30%割増サービス! みたいなメールが来ていたのを思い出しました。

マイルは買うと高いんだよなぁ…という先入観で放ってあったのですが、あらためてWebサイトを見ると、2000マイルから購入できて値段は53ユーロ(≒7000円)。

JAL国内線往復は25000マイルで引き換えられるところ、来年5月で流れてしまうマイルは23310マイルなので、2600マイル(=2000マイル+30%増し)を買ってつけ足せば(910マイル余るとはいえ)ちょうどよい………って、

こ な い だ 大 分 へ 行 く の に 使 え ば よ か っ た じ ゃ な い か !

航空券+ホテルで28000円のパックを使いましたが、航空券が往復7000円で買えればホテル代を入れても12000円前後で行って帰って来れた計算です。。。orz

しかも、羽田〜大分線は新規航空会社の参入もなくて割引があまりないので、マイルの特典航空券を引き換えるにはうってつけだったのに。。

確かに、どうせ香港へ行くならキャセイ航空で行きたいですし、国際線のくせに機内での酒類サービスが有料(!)のノースウエストなんか無理して使うことないんですよ。。。

あーあーあー、もったいなかったな。。。

「フライングブルー」の特典航空券は誰が使ってもよいので、JAL国内線往復が欲しい、という、私と直接面識のある方は連絡をいただければ交渉次第……かもしれません。

香港には、Suicaよりも早く普及したICカード乗車券+電子マネー「オクトパス(八達通)」というカードがあって、一度使ってみたいとは前から考えていたので、ノースウエストで香港へ行ってくればちょうどいいよね、と。

11月の勤務が先日指定され、11月25日が泊まり勤務明けであることが判明。

26〜28日は3連休なのが9月末の時点で分かっていたので、25日夕方発のノースウエスト便で飛べば3泊4日(現地実質2日)の旅行ができます。

……で、さっそくノースウエスト航空利用確定の香港ツアーを扱っている旅行会社へ問い合わせると、あいにく満席+全日空利用のパックなら空席あり、という返事でした。。。orz

香港へ行きたい、というのはついでで、マイルの期限を延ばしたいのが主目的、という本末転倒な動機の旅行ですから、全日空じゃ意味ないんです!

キャンセル料を覚悟で3連休が判明した時点で申し込んでしまえばよかったのか。。。

ふと、先日「フライング・ブルー」から、足りないマイルは購入できます、しかも今なら30%割増サービス! みたいなメールが来ていたのを思い出しました。

マイルは買うと高いんだよなぁ…という先入観で放ってあったのですが、あらためてWebサイトを見ると、2000マイルから購入できて値段は53ユーロ(≒7000円)。

JAL国内線往復は25000マイルで引き換えられるところ、来年5月で流れてしまうマイルは23310マイルなので、2600マイル(=2000マイル+30%増し)を買ってつけ足せば(910マイル余るとはいえ)ちょうどよい………って、

こ な い だ 大 分 へ 行 く の に 使 え ば よ か っ た じ ゃ な い か !

航空券+ホテルで28000円のパックを使いましたが、航空券が往復7000円で買えればホテル代を入れても12000円前後で行って帰って来れた計算です。。。orz

しかも、羽田〜大分線は新規航空会社の参入もなくて割引があまりないので、マイルの特典航空券を引き換えるにはうってつけだったのに。。

確かに、どうせ香港へ行くならキャセイ航空で行きたいですし、国際線のくせに機内での酒類サービスが有料(!)のノースウエストなんか無理して使うことないんですよ。。。

あーあーあー、もったいなかったな。。。

「フライングブルー」の特典航空券は誰が使ってもよいので、JAL国内線往復が欲しい、という、私と直接面識のある方は連絡をいただければ交渉次第……かもしれません。

大分に来たのは、今月いっぱいで運航休止になる大分空港のホーバーフェリーに乗るためです。

大分に来たのは、今月いっぱいで運航休止になる大分空港のホーバーフェリーに乗るためです。 改札は出発5分前からなので乗ったらすぐ出発でしたが、着いた後は見学会・撮影会状態です。

改札は出発5分前からなので乗ったらすぐ出発でしたが、着いた後は見学会・撮影会状態です。 “葬式フィーバー”で大盛況、といったところですが、運行休止が発表されるまではガラガラなのが通常だったのでしょう。

“葬式フィーバー”で大盛況、といったところですが、運行休止が発表されるまではガラガラなのが通常だったのでしょう。 2枚目の写真は、船内に掲出されていた「JALビジネスきっぷ」の広告。

2枚目の写真は、船内に掲出されていた「JALビジネスきっぷ」の広告。 ガイド同期の某嬢がいくつか教えてくれた、大分での飲食スポットのひとつが、デパートの

ガイド同期の某嬢がいくつか教えてくれた、大分での飲食スポットのひとつが、デパートの 店内のあちこちで目立つのが、JR大分駅の時刻表。

店内のあちこちで目立つのが、JR大分駅の時刻表。 昼食は、キャンパスツアーガイドの同期で大分出身の某嬢に教えてもらった市役所近くの「こつこつ庵」にて。

昼食は、キャンパスツアーガイドの同期で大分出身の某嬢に教えてもらった市役所近くの「こつこつ庵」にて。 大分市街からバスに25分ほど乗って

大分市街からバスに25分ほど乗って 大分県庁近くの

大分県庁近くの きのう、攻玉社中学・高校の鉄道研究部OBで平成4年卒〜平成9年卒の代が集まり、大宮の鉄道博物館へ行きました。

きのう、攻玉社中学・高校の鉄道研究部OBで平成4年卒〜平成9年卒の代が集まり、大宮の鉄道博物館へ行きました。 難易度「小」と「大」どちらにします? と言われて初めてなので「小」を選びました。

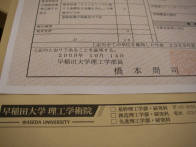

難易度「小」と「大」どちらにします? と言われて初めてなので「小」を選びました。 きのう、今年の前期科目で取得した単位を含めた「学力に関する証明書」(単位修得証明書)を出身大学の事務所で受け取り、その足で千葉県教育委員会へ行って申請してきました。

きのう、今年の前期科目で取得した単位を含めた「学力に関する証明書」(単位修得証明書)を出身大学の事務所で受け取り、その足で千葉県教育委員会へ行って申請してきました。 ところで、昨日大学で受け取った「学力に関する証明書」は、発行者名が「理工学部長」になってました。

ところで、昨日大学で受け取った「学力に関する証明書」は、発行者名が「理工学部長」になってました。