近所の銭湯へ

2011.05.05 Thursday | よんなん的日常

きょうはみなかみへ行こうと思ってたんですよ。

復活した新型(?)SLを見て、温泉に入ってくるつもりが、出かける前にすっかり憂鬱になってとりやめたんですけど、電車賃が浮いたことですし銭湯にでも行くことにしました。

徒歩圏には銭湯が2軒あります。

温泉、銭湯、スーパー銭湯、フィットネスクラブの大浴場、何でもかまわず大きいお風呂屋さん大好き人間の自分にとって、新居の立地はわりと恵まれた環境なのに、新居のリフォームでユニットバスにかなりお金をかけてしまったこともあって、家の風呂にばかり入っていて一度も行ったことがなかったんです。

下総中山界隈には「桔梗湯」と「寿湯」の2軒があるうち、google先生に聞いたら桔梗湯は木曜休みとのことなので、きょうは寿湯へ。

市川市と船橋市の境の道にあるセブンイレブンの裏……というか、セブンイレブンと同じ建物でした。おそらくは、もともと銭湯が通りに面していたのを表はコンビニに商売変えした、のではないでしょうか。(推測)

銭湯は通りがかりに見つけてふらっと入ることは(よほどの銭湯趣味者でない限り)あまりないでしょうし、通り側をコンビニにして銭湯は脇の通路を入った裏側にしたのは正解だと思います。

銭湯は店によって湯温が違うので当たりはずれがあるんですが、ここは38〜42℃で、熱すぎず個人的に当たりです。

湯船の目の前は大きな透明ガラスで、その向こうはコンビニ脇から入ってくる通路を目隠しする塀。……その間の幅1m足らずの空間は玉砂利が敷き詰められた小さな庭になっていて、小さくても湯船から見える庭は好きです。

たいていの個人宅では風呂の窓は曇りガラスですけど、建築の本なんか見ていると屋外に目隠しを作って風呂の窓は透明にしている作例が結構あるんですよね。

それはそうと石灯籠が崩れているのは、もともとなのか、3.11で崩れたのを直していないのかはよく分かりませんが。。。

日替わりで男湯と女湯が入れ替わり、男湯は月・水・土には露天風呂がある側をあてがわれるようで、これは再履修が必要ですね。

きょうはたまたま「変わり湯」の日だとかで、「薬湯」の湯船は菖蒲が浮かんでいる菖蒲湯。

おおそうかきょうは端午の節句だったか、と帰りに柏餅を買って帰りました。

復活した新型(?)SLを見て、温泉に入ってくるつもりが、出かける前にすっかり憂鬱になってとりやめたんですけど、電車賃が浮いたことですし銭湯にでも行くことにしました。

徒歩圏には銭湯が2軒あります。

温泉、銭湯、スーパー銭湯、フィットネスクラブの大浴場、何でもかまわず大きいお風呂屋さん大好き人間の自分にとって、新居の立地はわりと恵まれた環境なのに、新居のリフォームでユニットバスにかなりお金をかけてしまったこともあって、家の風呂にばかり入っていて一度も行ったことがなかったんです。

下総中山界隈には「桔梗湯」と「寿湯」の2軒があるうち、google先生に聞いたら桔梗湯は木曜休みとのことなので、きょうは寿湯へ。

市川市と船橋市の境の道にあるセブンイレブンの裏……というか、セブンイレブンと同じ建物でした。おそらくは、もともと銭湯が通りに面していたのを表はコンビニに商売変えした、のではないでしょうか。(推測)

銭湯は通りがかりに見つけてふらっと入ることは(よほどの銭湯趣味者でない限り)あまりないでしょうし、通り側をコンビニにして銭湯は脇の通路を入った裏側にしたのは正解だと思います。

銭湯は店によって湯温が違うので当たりはずれがあるんですが、ここは38〜42℃で、熱すぎず個人的に当たりです。

湯船の目の前は大きな透明ガラスで、その向こうはコンビニ脇から入ってくる通路を目隠しする塀。……その間の幅1m足らずの空間は玉砂利が敷き詰められた小さな庭になっていて、小さくても湯船から見える庭は好きです。

たいていの個人宅では風呂の窓は曇りガラスですけど、建築の本なんか見ていると屋外に目隠しを作って風呂の窓は透明にしている作例が結構あるんですよね。

それはそうと石灯籠が崩れているのは、もともとなのか、3.11で崩れたのを直していないのかはよく分かりませんが。。。

日替わりで男湯と女湯が入れ替わり、男湯は月・水・土には露天風呂がある側をあてがわれるようで、これは再履修が必要ですね。

きょうはたまたま「変わり湯」の日だとかで、「薬湯」の湯船は菖蒲が浮かんでいる菖蒲湯。

おおそうかきょうは端午の節句だったか、と帰りに柏餅を買って帰りました。

「年内休まず営業いたします」

「年内休まず営業いたします」 きょうの朝ごはん

きょうの朝ごはん きょうの昼ごはん

きょうの昼ごはん きょうの夕ごはん

きょうの夕ごはん 上司との面談に向かいます。2か月ぶりくらいです。……いつもは職場がある新宿なんですが、たまには違うところで、という上司の提案で東京駅周辺になりました。

上司との面談に向かいます。2か月ぶりくらいです。……いつもは職場がある新宿なんですが、たまには違うところで、という上司の提案で東京駅周辺になりました。 さて、地下鉄は大手町駅で降りて、待ち合わせ場所は動輪の広場。

さて、地下鉄は大手町駅で降りて、待ち合わせ場所は動輪の広場。 船橋市に住民票を移して2回目の投票日です。(写真は、先々週の県議選のときのもの)

船橋市に住民票を移して2回目の投票日です。(写真は、先々週の県議選のときのもの) さて、日が暮れて19時ごろ家を出て日色健人君の選挙事務所へ。

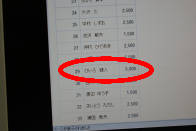

さて、日が暮れて19時ごろ家を出て日色健人君の選挙事務所へ。 23時の更新で……来た! 5000票!!

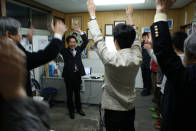

23時の更新で……来た! 5000票!! バンザイの前に三浦さんが帰ってしまったので、バンザイ写真は自分が撮ったんですが……あんまりうまく撮れたのがない。。。orz (ちなみに4年前の三浦さんの写真→

バンザイの前に三浦さんが帰ってしまったので、バンザイ写真は自分が撮ったんですが……あんまりうまく撮れたのがない。。。orz (ちなみに4年前の三浦さんの写真→ で、モモタローはこんな感じでやっています。

で、モモタローはこんな感じでやっています。 19時には他の陣営がすべて帰り、20時まで最後の1時間は船橋駅北口にて。

19時には他の陣営がすべて帰り、20時まで最後の1時間は船橋駅北口にて。 月1回ペースになった心療内科の診察を受けに、浦安へ行ってきました。

月1回ペースになった心療内科の診察を受けに、浦安へ行ってきました。 夕方からは日色君、そして選挙カーも合流して下総中山駅北口で街頭演説。

夕方からは日色君、そして選挙カーも合流して下総中山駅北口で街頭演説。