薬のお値段

2010.09.02 Thursday | よんなん的戯言

先日、処方と調剤の報酬についてズラズラ書きました。どのくらいって、自分でも「こりゃぁ長すぎて途中で読む気なくしそう…」と思うくらいにです。

#その後、調べなおしたり新しく経験したことを元に加筆修正しています。(→当該記事)

今回は、「公定価格なので院内薬局でも市中の保険薬局でも同じ」と書いた、薬そのものの値段について書きたいと思います。

実家が内科の診療所、ということもあって、精神科・心療内科の先生から処方してもらうまでは、家にある薬を飲んでいました。

#もちろん諸々の会計事務もやっているはずですが、自己負担分は単に家の中でグルグルまわるだけなので、感覚的にはタダでした。

さて、市中の保険薬局で自分のこづかいからお金を払って明細をもらうと、やっぱり意識して見るってもんです。

そこには

・パキシル錠20mg 1日2錠×7日分 280点

・サイレース錠1mg 1日1錠×7日分 14点

と書いてあり、1点=10円なので、えええー! うつ病薬「パキシル」1日分400円! 高けえー!! そんなのをタダだと思ってガブガブ(?)飲んでたのかっ! と初めて認識しました。。。

もちろん自己負担は3割ですから、自分のサイフから支払うのは1日120円=毎日缶コーヒーを買って飲むような程度ですが。

で、薬価は公定価格ですけど、製薬会社や卸会社からの仕入れ値は通常の商行為=取引次第なので、はて、ウチのような小規模な診療所はいくらで仕入れているのだろう? と妹にこっそり聞いてみたら……

うそっ!? ほとんど定価じゃないか!

薬価差益1日分で「うまい棒」1本しか買えないよ!

(お釣りも1円玉だけで済む金額+銭単位の端数でしか来ないレベル)

で、院内薬局の調剤報酬は睡眠薬(=向精神薬)とひっくるめて9点+1点=100円(月2回目以降の場合)ですから、なるほど、従業員さんを雇って在庫管理や日数分に切り取って袋詰め+患者さんにご説明したりする手間、薬の有効期限切れで廃棄分があることを考えれば、院内薬局はソロバン合わないわけだ。。。

#毎月1回目は「薬剤情報提供料」10点を算定できますが、それを合わせても200円です。

一方、最近話題の「後発医薬品」(またの名をジェネリック医薬品とかゾロ薬とか)ですが、睡眠薬「サイレース」には後発医薬品があります。

今回、処方せんには後発品不可のサインがなかったものの、薬局には先発薬しか在庫がありませんでした。

もし、後発医薬品にしていたらいくらだったか試算してみたいと思います。

#自分は医療事務を専門に勉強したことはないので、正確さは保証しかねます

商品名「サイレース」の薬価は「おくすり110番」というサイトで調べられます。(これ)

すると…同一成分の薬も載っていて、めぼしいものを引用すると

・サイレース錠1mg 16.6円(エーザイ)

・ビビットエース錠1mg 5.6円(辰巳)

なんだよ商品名「ビビットエース」って、まるで市販薬みたいだよ、というか、睡眠薬なのに起きちゃいそうじゃん……というのはともかく、へー、およそ3分の1なんだー、と、一瞬思いますよね?

ところがどっこい、薬の値段の計算方法は、

・1日分の薬価を「5捨5超入」

して10円単位に(=点数化)することになっています。

なので、

・サイレース錠1mg1日1回1錠=16.6円×1≒20円=2点

・ビビットエース錠1mg1日1回1錠=5.6円×1≒10円=1点

と、ここで約3分の1ではなく2分の1になり、1日10円しか違わないことになります。

#実は、2回目の診察でサイレース1日1回2mgに増えたんですけど、2mg錠は23.8円なので「5捨5超入」すると同じ20円になってしまうという罠!

(まさか容量2倍で製薬会社からの出荷額までが同じはずはなく、薬局には迷惑な話)

さらに、先日も書きましたが後発医薬品にすると

・後発医薬品調剤加算 2点

・後発医薬品情報提供料 10点

で、120円加算です。

おまけに、後発医薬品を積極的に患者へ薦めて実績をあげている薬局は

・後発医薬品調剤体制加算 6〜17点(実績によるので今回の薬局は対象外)

(これは調剤基本料に加算なので、先発薬を受け取っても取られる)

がありますから、120円のほかに60〜170円プラス……

ちょっと待て! 7日分の処方くらいだったら却って高いじゃないか!!

2回目の診察では14日分の処方だったので、ようやく20円おトク……って、自己負担は2週間分で6円しか違わないよ!

それに、後発医薬品は「有効成分が同じ」というだけで、製造法(添加物とか)には違いがあり「まったく同じ薬」ではありません。体の中での溶け具合も先発薬とは違い、人によって合う合わないも違います。

人の命にかかわる工業製品とはいえ、不良品が発生する可能性も、まったくゼロではありません。(それは先発薬といえども同じ)

後発品専業メーカーは比較的小規模ですから、万が一事故が発生したときの対応は? 大手の先発品メーカーと同じようにやってくれるの?

…と考えると、積極的に処方する医師が増えないのも……道理だなと思うのでした。

#その後、調べなおしたり新しく経験したことを元に加筆修正しています。(→当該記事)

今回は、「公定価格なので院内薬局でも市中の保険薬局でも同じ」と書いた、薬そのものの値段について書きたいと思います。

実家が内科の診療所、ということもあって、精神科・心療内科の先生から処方してもらうまでは、家にある薬を飲んでいました。

#もちろん諸々の会計事務もやっているはずですが、自己負担分は単に家の中でグルグルまわるだけなので、感覚的にはタダでした。

さて、市中の保険薬局で自分のこづかいからお金を払って明細をもらうと、やっぱり意識して見るってもんです。

そこには

・パキシル錠20mg 1日2錠×7日分 280点

・サイレース錠1mg 1日1錠×7日分 14点

と書いてあり、1点=10円なので、えええー! うつ病薬「パキシル」1日分400円! 高けえー!! そんなのをタダだと思ってガブガブ(?)飲んでたのかっ! と初めて認識しました。。。

もちろん自己負担は3割ですから、自分のサイフから支払うのは1日120円=毎日缶コーヒーを買って飲むような程度ですが。

で、薬価は公定価格ですけど、製薬会社や卸会社からの仕入れ値は通常の商行為=取引次第なので、はて、ウチのような小規模な診療所はいくらで仕入れているのだろう? と妹にこっそり聞いてみたら……

うそっ!? ほとんど定価じゃないか!

薬価差益1日分で「うまい棒」1本しか買えないよ!

(お釣りも1円玉だけで済む金額+銭単位の端数でしか来ないレベル)

で、院内薬局の調剤報酬は睡眠薬(=向精神薬)とひっくるめて9点+1点=100円(月2回目以降の場合)ですから、なるほど、従業員さんを雇って在庫管理や日数分に切り取って袋詰め+患者さんにご説明したりする手間、薬の有効期限切れで廃棄分があることを考えれば、院内薬局はソロバン合わないわけだ。。。

#毎月1回目は「薬剤情報提供料」10点を算定できますが、それを合わせても200円です。

一方、最近話題の「後発医薬品」(またの名をジェネリック医薬品とかゾロ薬とか)ですが、睡眠薬「サイレース」には後発医薬品があります。

今回、処方せんには後発品不可のサインがなかったものの、薬局には先発薬しか在庫がありませんでした。

もし、後発医薬品にしていたらいくらだったか試算してみたいと思います。

#自分は医療事務を専門に勉強したことはないので、正確さは保証しかねます

商品名「サイレース」の薬価は「おくすり110番」というサイトで調べられます。(これ)

すると…同一成分の薬も載っていて、めぼしいものを引用すると

・サイレース錠1mg 16.6円(エーザイ)

・ビビットエース錠1mg 5.6円(辰巳)

なんだよ商品名「ビビットエース」って、まるで市販薬みたいだよ、というか、睡眠薬なのに起きちゃいそうじゃん……というのはともかく、へー、およそ3分の1なんだー、と、一瞬思いますよね?

ところがどっこい、薬の値段の計算方法は、

・1日分の薬価を「5捨5超入」

して10円単位に(=点数化)することになっています。

なので、

・サイレース錠1mg1日1回1錠=16.6円×1≒20円=2点

・ビビットエース錠1mg1日1回1錠=5.6円×1≒10円=1点

と、ここで約3分の1ではなく2分の1になり、1日10円しか違わないことになります。

#実は、2回目の診察でサイレース1日1回2mgに増えたんですけど、2mg錠は23.8円なので「5捨5超入」すると同じ20円になってしまうという罠!

(まさか容量2倍で製薬会社からの出荷額までが同じはずはなく、薬局には迷惑な話)

さらに、先日も書きましたが後発医薬品にすると

・後発医薬品調剤加算 2点

・後発医薬品情報提供料 10点

で、120円加算です。

おまけに、後発医薬品を積極的に患者へ薦めて実績をあげている薬局は

・後発医薬品調剤体制加算 6〜17点(実績によるので今回の薬局は対象外)

(これは調剤基本料に加算なので、先発薬を受け取っても取られる)

がありますから、120円のほかに60〜170円プラス……

ちょっと待て! 7日分の処方くらいだったら却って高いじゃないか!!

2回目の診察では14日分の処方だったので、ようやく20円おトク……って、自己負担は2週間分で6円しか違わないよ!

それに、後発医薬品は「有効成分が同じ」というだけで、製造法(添加物とか)には違いがあり「まったく同じ薬」ではありません。体の中での溶け具合も先発薬とは違い、人によって合う合わないも違います。

人の命にかかわる工業製品とはいえ、不良品が発生する可能性も、まったくゼロではありません。(それは先発薬といえども同じ)

後発品専業メーカーは比較的小規模ですから、万が一事故が発生したときの対応は? 大手の先発品メーカーと同じようにやってくれるの?

…と考えると、積極的に処方する医師が増えないのも……道理だなと思うのでした。

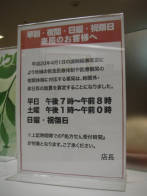

というのがありまして、たとえば大手ドラッグストアに調剤受付がある場合、夜遅くまでやっていたり、年中無休だったりしてこりゃぁ便利だ、、、と適当な時間に行ってしまうと、3割負担なら120円プラスになるんですね。

というのがありまして、たとえば大手ドラッグストアに調剤受付がある場合、夜遅くまでやっていたり、年中無休だったりしてこりゃぁ便利だ、、、と適当な時間に行ってしまうと、3割負担なら120円プラスになるんですね。 大井町駅近くの会議室で夕方から会議・その後飲み会でした。

大井町駅近くの会議室で夕方から会議・その後飲み会でした。 先月末に船橋市役所へ行った帰り、船橋駅まで来た道と違うルートで帰ることにします。

先月末に船橋市役所へ行った帰り、船橋駅まで来た道と違うルートで帰ることにします。 せっかくの7連休ですが、連日、資格予備校へ通ったり、神宮球場だとか、TOTOのショールームへ出かけたりしています。

せっかくの7連休ですが、連日、資格予備校へ通ったり、神宮球場だとか、TOTOのショールームへ出かけたりしています。 それはさておき、しばらく途絶えていた簿記の勉強を再開することにしました。

それはさておき、しばらく途絶えていた簿記の勉強を再開することにしました。 おとといの日帰りスキーでは上毛高原駅にクルマを置いて新幹線で帰ってきたので、きょうは新幹線で上毛高原まで向かいます。

おとといの日帰りスキーでは上毛高原駅にクルマを置いて新幹線で帰ってきたので、きょうは新幹線で上毛高原まで向かいます。